PSGAR CORALi

PSGAR CORALi

Mise à jour : Novembre 2025

Découvrir le Post-Doc de Marjolaine Sabine Lamoureux →

Bonjour à toutes et à tous et Bienvenue !

Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un programme de recherche en particulier : le PSGAR CORALi !

Une première question à se poser est : mais un PSGAR, à quoi ça correspond ?

Qu'est-ce qu'un PSGAR ?

Ce sont des Programmes Scientifiques de Grandes Ambitions Régionales nés à l'initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine.

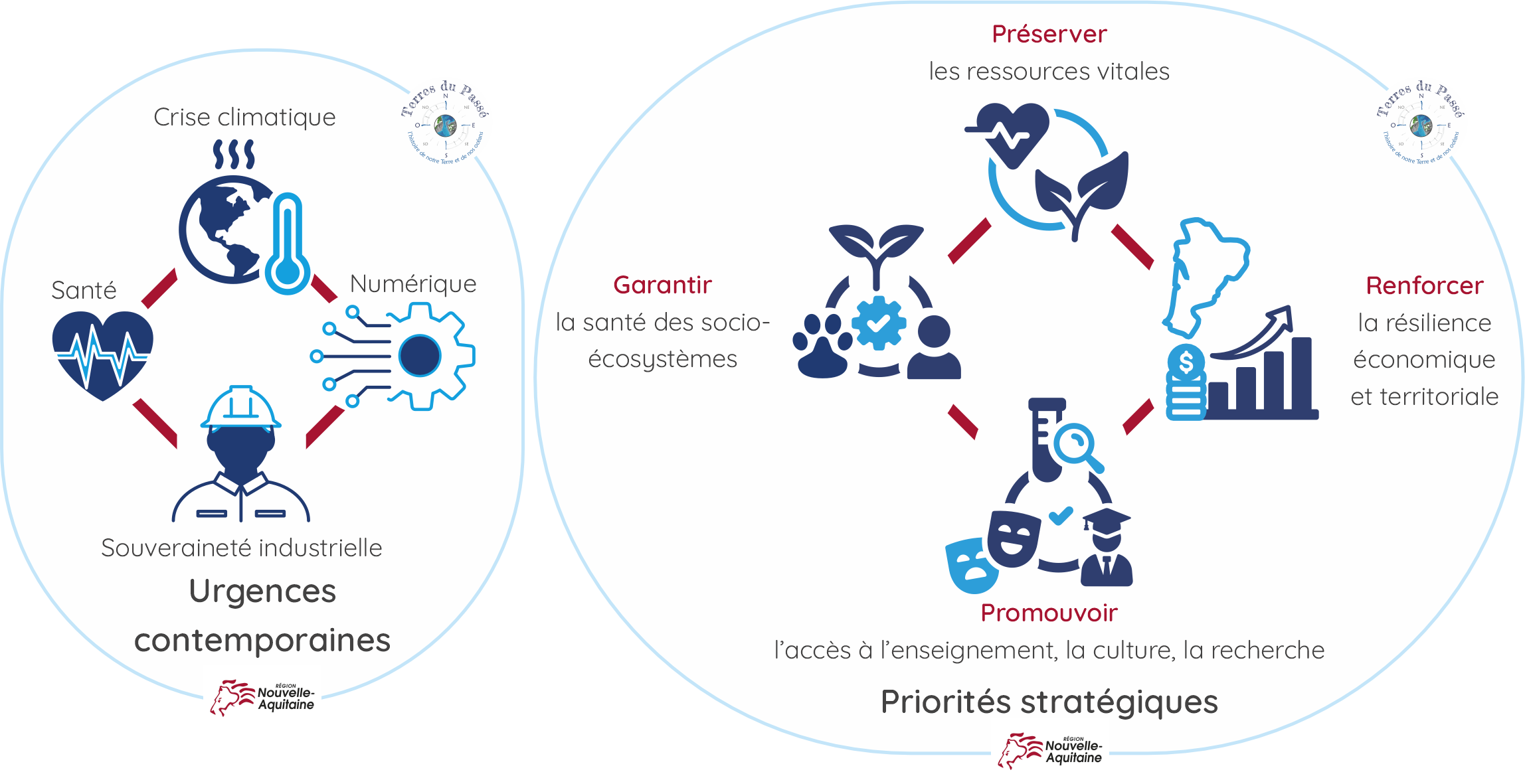

Depuis 2022, La Région a pensé une nouvelle stratégie de recherche et d’innovation axée sur les urgences contemporaines :

- crise climatique,

- santé,

- numériques,

- souveraineté industrielle.

Quatre priorités structurent désormais l’action :

- Préserver les ressources vitales (eau, énergie, biodiversité) ;

- Renforcer la résilience économique et territoriale (industrie stratégique, souveraineté numérique) ;

- Garantir la santé des « socio-écosystèmes » (animal, végétal, humain) ;

- Réduire les inégalités et promouvoir l’accès à l’enseignement, à la culture et à la recherche.

Ajoutons que la Région vise à créer de nouveaux pôles d’excellence autour de la santé globale, du littoral, du quantique, de l’agroécologie et des biotechnologies, tout en soutenant l’ensemble de la chaîne de production scientifique grâce à des dispositifs comme les PSGAR (Programmes Scientifiques de Grande Ambition Régionale), les R3 (Réseaux de Recherche Régionaux) et les chaires d’excellence.

Donc, en simplifiant à l'extrême, les PSGAR sont des programmes de recherche centrés sur la Région Nouvelle-Aquitaine, touchant un peu toutes les disciplines (on parle de projets transdisciplinaires, interdisciplinaires ou encore pluridisciplinaires).

Ensuite, vient bien entendu la question du programme CORALi : de quoi s'agit-il ?

CORALi, qu'est-ce que c'est ?

L'acronyme signifie COnnaissances inteRdisciplinaires pour une meilleure Adaptation face aux risques LIttoraux.

Ce programme a pour objectif d’apporter des connaissances scientifiques pluridisciplinaires nécessaires à une meilleure prévision des changements et évolutions des littoraux, ainsi qu’à une meilleure anticipation des adaptations sociétales face aux risques naturels d’érosion et submersion de l’interface terre-mer.

Les géosciences, les sciences de l’environnement, les sciences humaines et sociales, ainsi que l’ingénierie structurent le projet, mais l'innovation des PSGAR vient de leur volonté d'y intégrer la société : en faire une coconstruction afin de faciliter le transfert des connaissances acquises auprès des acteurs publics et privés du littoral. C'est là que le R3 (Réseau de Recherche Régional) RIVAGES trouve sa place.

En effet, le R3 RIVAGES est un des co-porteur du PSGAR CORALi.

Ajoutons que le programme CORALi s'appuie sur deux autres programmes existants :

- l'un de portée régionale : une convention entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le BRGM ;

- l'autre de portée nationale : le PEPR Risques IRiMa (Programme et Equipements Prioritaires de Recherche | Integrated RIsks MAnagement for more resilient societies at the global changes era).

Mais de quoi parle exactement ce programme ?

Il se penche sur les risques littoraux avec une approche croisant trois échelles de temps :

- le temps long avec le recul historique (l'évolution historique, traitée dans l'Axe 1 du programme),

- le temps intermédiaires sur l’aménagement du territoire (les prédictions saisonnières, traitées dans l'Axe 2 du programme),

- le temps court suite aux crises (l'échelle événementielle, traitée dans l'Axe 3 du programme).

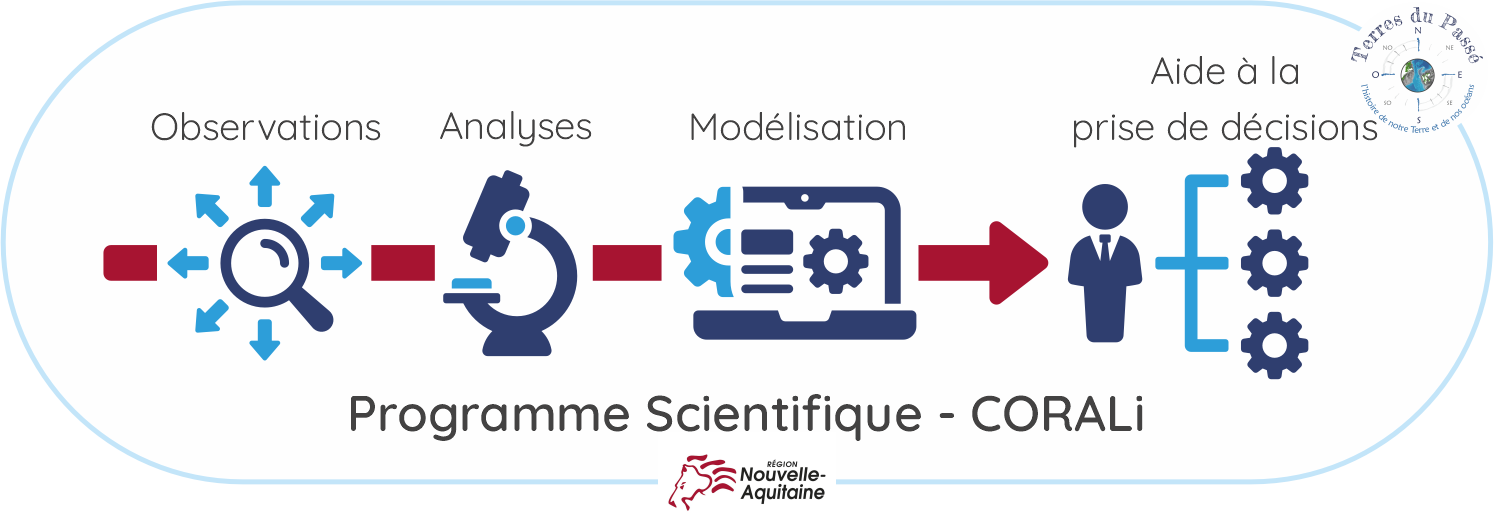

Le programme CORALi doit donner des outils d’observation, de modélisation, d’analyse et d’aide à la décision pour une société mieux adaptée, plus résiliente et plus soutenable face aux évolutions actuelles et futures des littoraux.

Dans quel contexte ce programme a-t-il été pensé ?

Les littoraux concentrent aujourd’hui près de la moitié de la population mondiale.

Attirés par la mer, les emplois, le tourisme et la douceur de vivre, nous nous installons toujours plus nombreux sur ces territoires à la fois riches, dynamiques et fragiles.

En Nouvelle-Aquitaine, une grande diversité de milieux existe : de longues plages sableuses (comme les plages des Landes et de Gironde), des dunes côtières (comme la Dune de Pyla, particulièrement remarquable), des côtes rocheuses (comme dans le Pays Basque), des zones estuariennes (comme l'estuaire de la Gironde), une lagune (le Bassin d'Arcachon), des marais, des falaises ou encore des zones humides.

Ces milieux variés sont en première ligne face au changement climatique qui nous projette à court terme sur des vitesses de remontée du niveau marin de l'ordre de 10 mm/an. L’érosion, les inondations et les submersions côtières redessinent peu à peu nos paysages. Pour s’en protéger, nous avons souvent construit des digues ou des enrochements. Or, ces ouvrages coûtent cher et peuvent parfois aggraver l’érosion ailleurs (on parle alors de mal-adaptation).

Face à ces défis, la Région Nouvelle-Aquitaine a choisi d’encourager une nouvelle approche : mieux comprendre les dynamiques côtières, accompagner l’adaptation des territoires, et favoriser la résilience plutôt que la seule défense. Son Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) met l’accent sur la prévention des risques, la renaturation des espaces littoraux et la concertation entre scientifiques, élus et citoyens.

L’objectif est clair : inventer, dès aujourd’hui, des façons plus durables d’habiter le littoral, en conciliant vie humaine, nature et mémoire des paysages.

Pour mieux comprendre et anticiper les risques côtiers, un groupe de chercheurs de Nouvelle-Aquitaine s’est réuni autour d’un même objectif : mieux connaître, mieux prévoir, mieux agir.

Ils ont identifié trois grands défis :

- D’abord, comprendre comment la mer, le sable et les humains interagissent sur le long terme comme au quotidien : tempêtes, érosion, aménagements, décisions locales…

- Ensuite, analyser comment les habitants et les institutions vivent avec le risque, pourquoi certaines zones menacées continuent d’attirer, et comment les récits ou la mémoire des événements influencent les comportements.

- Enfin, développer des outils de prévision et de partage des connaissances pour aider les élus, les acteurs économiques et les citoyens à s’adapter plus efficacement.

Cette démarche repose sur un équilibre entre science et société, ainsi que sur une réflexion scientifique transdisciplinaire dont la réponse prend la forme d'un triptyque :

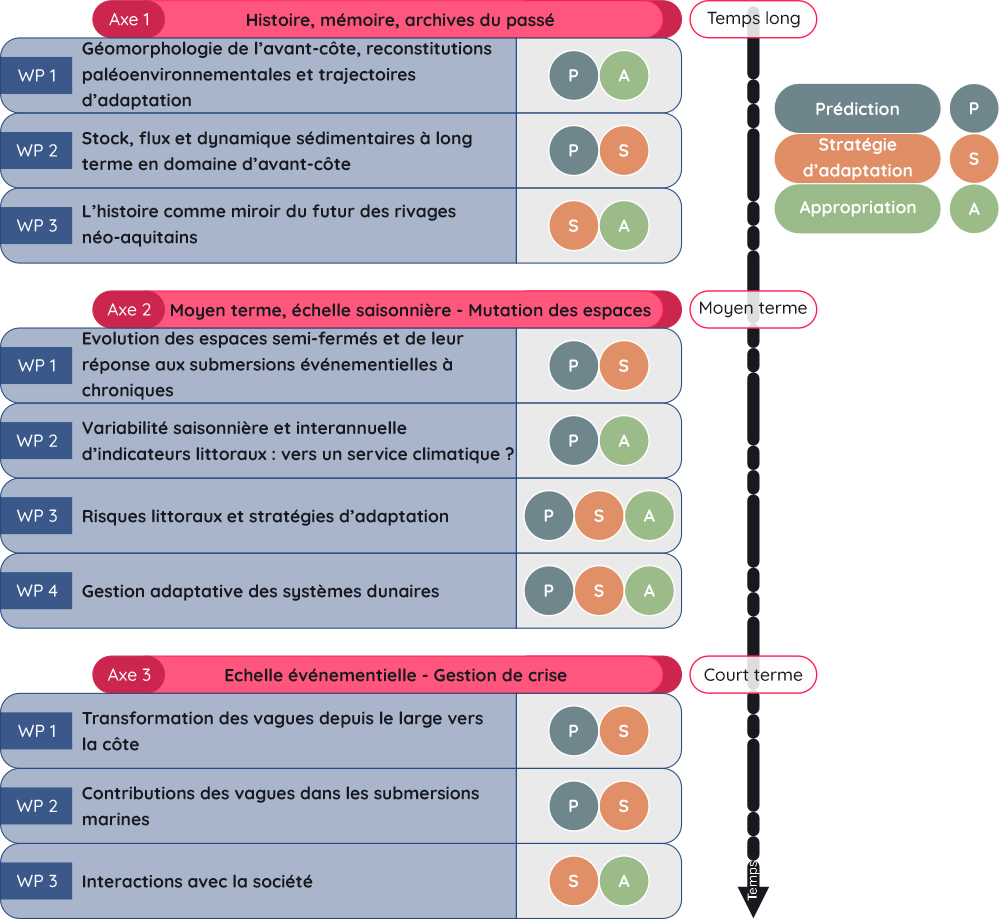

→ Prédictions : que va-t-il probablement se passer ? Comment les choses vont-elles le plus probablement évoluer ? Vers quoi va-t-on tendre dans le domaine littoral/estuarien ?

→ Stratégies d'adaptation : quelles solutions imaginer pour faire face aux changements qui vont s'opérer dans le domaine littoral/estuarien ? Quelles ont été les adaptations qui ont été mises en place dans le passé face à des situtations similaires ? Comment l'environnement côtier a-t-il été impacté dans le passé par les remontées de niveau marin ?

→ Appropriation : comment mettre en place les solutions d'adaptation imaginées pour faire face aux changements ?

Pour obtenir les réponses à ces questions (et bien d'autres encore !), la réflexion se base sur trois échelles de temps :

→ Apprendre du passé,

→ Comprendre le présent,

→ et se Préparer à l’avenir.

De ces trois échelles de temps découlent les trois axes de recherche (cités un peu plus haut). Ajoutons que chaque axe se compose de plusieurs sous-axes ou WP (work packages) :

- Axe 1 : Histoire, mémoire, archives du passé

- WP 1 : Géomorphologie de l’avant-côte, reconstitutions paléoenvironnementales et trajectoires d’adaptation.

- WP 2 : Stock, flux et dynamique sédimentaires à long terme en domaine d’avant-côte.

- WP 3 : L’histoire comme miroir du futur des rivages néo-aquitains.

- Axe 2 : Moyen terme, échelle saisonnière - Mutation des espaces

- WP 1 : Evolution des espaces semi-fermés et de leur réponse aux submersions événementielles à chroniques.

- WP 2 : Variabilité saisonnière et interannuelle d’indicateurs littoraux : vers un service climatique ?

- WP 3 : Risques littoraux et stratégies d’adaptation.

- WP 4 : Gestion adaptative des systèmes dunaires.

- Axe 3 : Echelle événementielle - Gestion de crise

- WP 1 : Transformation des vagues depuis le large vers la côte.

- WP 2 : Contributions des vagues dans les submersions marines.

- WP 3 : Interactions avec la société.

Pour en savoir plus sur ces différents axes, n'hésitez pas à cliquer sur les liens ci-dessous.

Etant en contrat post-doctoral dans le cadre du PSGAR CORALi pour l'axe 1 du programme, vous trouverez plus de détails et d'informations concernant cet axe par rapport aux deux autres. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez des renseignements plus précis, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai dans les plus brefs délais !

Découvrir le Post-Doc de Marjolaine Sabine Lamoureux →

Porteur :

Aldo Sottolichio, EPOC UMR OASU, Université de Bordeaux.

Responsables

des Axes :

Axe 1

Julie Billy, BRGM - géologie,

Thierry Sauzeau, Université de Poitiers - CRIHAM - histoire,

Florence Verdin, Université Bordeaux Montaigne - Ausonius archéologie,

Axe 2

Jeoffrey Dehez, INRAE - économie,

Bruno Castelle, Université de Bordeaux - EPOC – océanographie physique ;

Axe 3

Xavier Bertin, Université de La Rochelle - LIENSs - océanographie physique,

Solange Pupier, CNRS - PASSAGES - géographie.

Durée du programme :

48 mois (2024-2028)

Projet en partenariat avec :

Les laboratoires académiques néo-Aquitains :

Les laboratoires académiques

non-Aquitains :

Les partenaires

socio-économiques :

Ainsi que le CEREMA et des organismes de recherche dans le domaine des risques naturels et environnementaux de Nouvelle-Aquitaine :

- CNRS,

- INRIA,

- INRAE,

- BRGM.

Parmi ces partenaires figure le réseau de recherche régional (R3) RIVAGES, qui fédère les acteurs des risques littoraux en Nouvelle-Aquitaine.

Quelques jalons concernant ce programme :

- Août 2023 : dépôt de la proposition CoRALi.

- Novembre 2023 : le PSGAR CoRALi reçoit la validation de la Région Nouvelle-Aquitaine.

- Novembre 2025 : Début du contrat post-doctoral de votre serviteure sur l'Axe 1 du PSGAR CoRALi.

Terres Du Passé

L'histoire de notre Terre et de nos Océans

Terres Du Passé

L'histoire de notre Terre et de nos Océans

.png)