Découverte récente de bassins d’affinage des huîtres (Ve-VIe siècle), à Soulac-sur-Mer (Gironde)

Pour citer cet article : Verdin, F., Culioli, C., Cariou, E., Stéphan, P., Coutelier, C., & Dickès, N. (2021, September). Découverte récente de bassins d'affinage des huîtres (Ve-VIe siècle), à Soulac-sur-Mer (Gironde). In HOMER 2021: Archéologie des peuplements littoraux et des interactions Homme/Milieu en Atlantique nord équateur. Sidestone Press.

Période considérée : Ve–VIe siècle apr. J.-C.

Lieu : Soulac-sur-Mer, côte nord du Médoc (Gironde)

Institutions responsables des recherches :

- CNRS – Université Bordeaux Montaigne (UMR Ausonius),

- LETG – CNRS Brest, Université de Nantes

Résumé : Les recherches récentes sur la plage de L’Amélie ont révélé neuf bassins antiques quadrangulaires, creusés dans d’anciennes vasières et remplis de coquilles d’huîtres plates (Ostrea edulis). Datés entre 425 et 585 apr. J.-C., ces aménagements étaient alimentés par des canaux reliés à l’estuaire de la Gironde. Leur morphologie et la calibration des coquilles indiquent une activité d’affinage d’huîtres — probablement destinée à améliorer leur qualité avant commercialisation. C’est le premier exemple connu d’ostréiculture aménagée dans le monde romain, antérieur d’un millénaire aux claires de Marennes-Oléron. Ces découvertes, rendues possibles par l’érosion du littoral médocain, renouvellent la compréhension des économies côtières antiques de Nouvelle-Aquitaine.

En savoir plus : Sidestone Press, HOMER 2024, p. 491-504

L’énigme d’une éventuelle ostréiculture antique

L’Antiquité romaine consomme massivement l’huître plate (Ostrea edulis). Les textes (notamment Ausone) évoquent des huîtres raffinées dans la région de Bordeaux. Mais jusqu’ici, aucune preuve archéologique de production contrôlée n’avait été trouvée :

- pas de captage du naissain,

- pas d’engraissement,

- pas d’affinage organisé.

Les transformations paléogéographiques du littoral rendaient difficile l’identification des sites de production.

Les recherches géoarchéologiques menées à Soulac-sur-Mer (nord Médoc) changent la donne : la découverte de bassins creusés dans d’anciennes vasières, remplis de coquilles d’huîtres, suggère l’existence de véritables structures d’affinage — apportant la première preuve matérielle d’une ostréiculture organisée en Aquitaine à la fin de l’Antiquité.

Méthodes d’acquisition des données en contexte d’érosion

L’érosion marine qui frappe aujourd’hui le littoral de Soulac-sur-Mer met au jour un patrimoine exceptionnel mais menacé : des dépôts sédimentaires et vestiges archéologiques préservés depuis des millénaires sous le cordon dunaire.

Pour en conserver la mémoire avant leur destruction, les chercheurs suivent en temps réel l’érosion et réalisent des relevés géomorphologiques et sédimentologiques détaillés à chaque marée. Des méthodes croisées permettent de reconstituer les environnements anciens du Nord-Médoc, tout en documentant un patrimoine littoral en péril :

→ Cartographies par DGPS + drone (orthophotos, MNT) des plaques sédimentaires affleurantes, parfois vieilles de 8 000 ans ;

→ Analyses de ces sédiments :

- granulométrie,

- géochimie,

- malacologie (étude des mollusques),

- ostracodes,

- foraminifères,

- datations radiocarbone calibrées ;

→ Relevés stratigraphiques rapides (durée d’une marée) ;

→ Excavations mécaniques ciblées.

Des coquilles dans les marais du nord du Médoc

Durant l’Antiquité, le nord du Médoc formait un vaste marais protégé de l’océan par un cordon dunaire et du flux estuarien par le cordon coquillier de Richard. Ce milieu, alternant vasières et zones herbeuses, servait de pâturage et regorgeait de ressources halieutiques.

Enseveli sous les dunes à partir du VIe-VIIe siècle apr. J.-C., le marais de Soulac est resté enfoui plus d’un millénaire.

On y identifie :

- une slikke argileuse traversée de chenaux divagants ;

- un schorre végétalisé ;

- des traces de pâturage animal.

Les premières observations, au début des années 2000, avaient signalé des dépôts d’huîtres interprétés comme bancs naturels. Les recherches ultérieures (2014-2018) et surtout les fortes tempêtes de 2019-2020 ont révélé plusieurs dépressions quadrangulaires remplies de coquilles d’huîtres, confirmant leur origine anthropique et attestant l’existence de bassins d’affinage antiques dans le Médoc.

Figure : Reconstitution paléogéographique du Nord-Médoc au cours de l’Antiquité (C. Culioli et P. Stéphan d’après Pontee et al. 1998).

4. La découverte des claires : vive l’érosion !

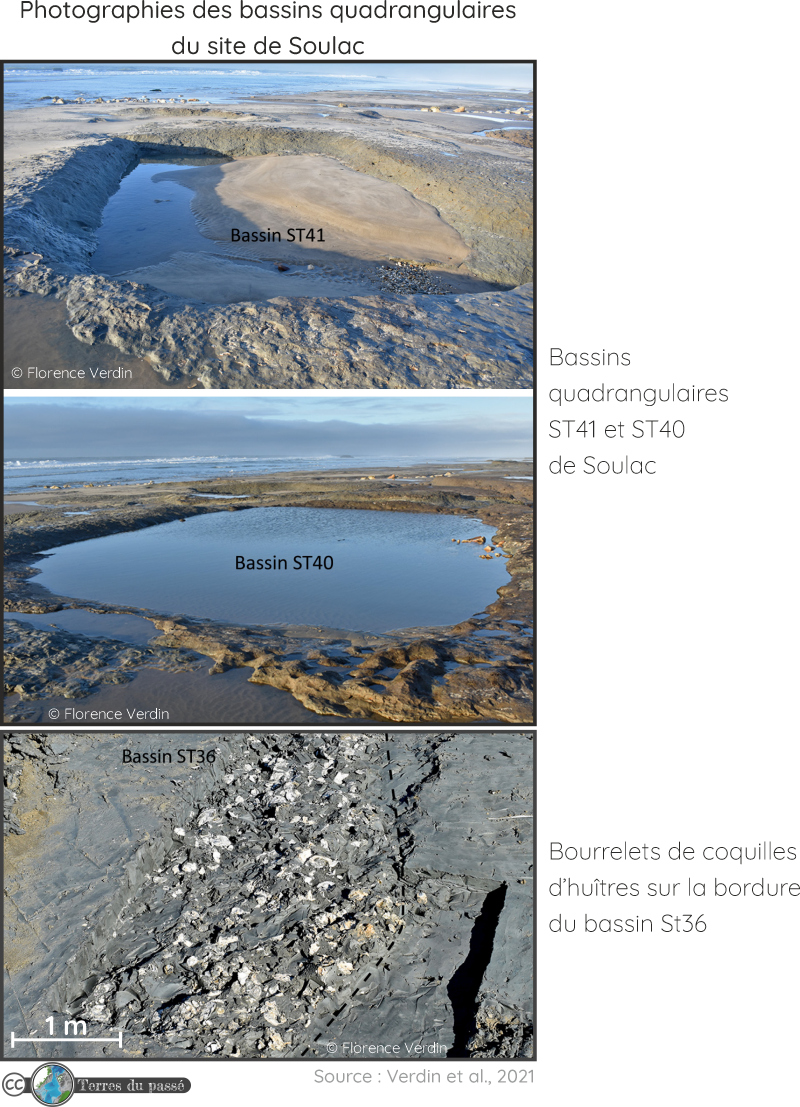

Neuf bassins ont été identifiés grâce à quatre critères :

- forme et profil (quadrangulaire, berges subverticales) ;

- comblement (argile noire organique) ;

- contacts sédimentaires indiquant un creusement volontaire ;

- contenu biologique : forte proportion d’huîtres calibrées.

Implantés dans un réseau de chenaux antiques du marais intertidal (Ier–VIIIe s.), ces bassins quadrangulaires, creusés dans l’argile compacte, mesurent 8 à 11 m sur 4 à 8 m. Ils se reconnaissent à leur comblement d’argile noire, à leurs fonds plats tapissés d’huîtres et à leurs berges couvertes de coquilles fragmentées, tandis que les chenaux voisins présentent une faune malacologique plus variée. La forte concentration d’huîtres aux abords des bassins témoigne d’une activité de production organisée. Un bourrelet de coquilles consolidait parfois les berges.

Chaque bassin est alimenté par un canal rectiligne (0,5–1,2 m de large) se raccordant à un paléochenal, dont le profil et la sédimentation diffèrent des chenaux naturels. Deux pontonniers en bois permettaient de franchir les canaux ; datés 425–585 apr. J.-C., ils fournissent la première datation fiable de ces installations.

5. Des huîtres calibrées

Les résultats préliminaires révèlent que :

Dans les bassins :

- Le centre contient peu d’huîtres, mais les spécimens complets sont en position de vie et mesurent presque toujours 6 à 7 cm.

- Les petites huîtres (< 5 cm) sont rares.

- Les bords des bassins présentent une forte concentration de coquilles, souvent verticalisées et très fragmentées, suggérant des opérations de curage et un piétinement régulier.

- Les épifaunes et faunes associées sont quasi absentes, indiquant un séjour court ou contrôlé des huîtres dans les bassins.

Dans les chenaux :

- Les huîtres sont plus petites (souvent < 5 cm), fréquemment dissociées et avec davantage d’épifaunes, ce qui témoigne d’un séjour prolongé en milieu naturel.

- Les tailles observées correspondent justement à celles absentes dans les bassins.

Interprétation :

Les différences entre bassins et chenaux montrent une sélection volontaire : les huîtres étaient calibrées, les petites probablement rejetées dans les chenaux, tandis que les individus atteignant une certaine taille étaient récupérés et replacés dans les bassins. Les coquilles mortes, issues du curage, servaient à consolider les berges et à former des cheminements.

Ces observations confirment une gestion active et régulière des bassins, compatible avec des pratiques d’affinage ostréicole déjà bien structurées à l’Antiquité.

6. Des techniques d’affinage inédites

Les bassins témoignent d’un affinage organisé, comparable aux claires actuelles de Marennes-Oléron. Aucun équivalent n’était connu dans le monde romain. Ces aménagements, qui occupaient au moins 3,8 ha, ont profondément modifié le réseau hydrographique antique et témoignent d’une exploitation quasi-industrielle, cohérente avec l’importance du commerce des huîtres à la fin de l’Antiquité.

On ignore toutefois :

- la date de début exacte (peut-être dès le Haut-Empire) ;

- l’existence de bassins plus anciens : les installations ont pu se déplacer au fil des transformations du littoral, les bassins les plus anciens étant peut-être aujourd’hui submergés ou détruits ;

- un éventuel passage d’autres usages (marais salants → claires).

Les bassins semblent abandonnés au haut Moyen Âge, lors du recouvrement du marais par les dunes.

Leur découverte est exceptionnelle : aucune autre structure comparable d’affinage d’huîtres n’est connue dans le monde romain, ni en Atlantique ni en Méditerranée. Les seuls parallèles possibles concernent des viviers (Narbonne), mais ceux-ci ne correspondent pas à de véritables claires.

7. Conclusion et perspectives

Les bassins de Soulac représentent :

- La première preuve directe d’un affinage ostréicole antique : les huîtres retrouvées à Soulac ont été sélectionnées et calibrées, mais les modalités précises de l’exploitation restent à approfondir. Des étapes antérieures — comme l’engraissement ou le captage du naissain — pourraient aussi avoir existé, sans preuve directe pour l’instant.

- Un élément majeur de l’économie romaine en Aquitaine.

- Un point clé pour reconstituer toute la chaîne opératoire, du marais à la table.

Perspectives de recherche :

- Analyses malacologiques systématiques, pour mieux comprendre la morphologie, les traces d’ouverture, les supports et les pratiques de ratissage.

- Identification de la provenance : les analyses chimiques des coquilles pourraient révéler une signature propre aux anciens marais du Médoc et aider à retracer les circuits de production et de distribution.

- Comparaison avec les sites de consommation (Bordeaux, Barzan).

Terres Du Passé

L'histoire de notre Terre et de nos Océans

Terres Du Passé

L'histoire de notre Terre et de nos Océans