Habiter les marais estuariens à l’âge du Fer : quelques exemples en Médoc

Pour citer cet article : Verdin, F. (2015). Habiter les marais estuariens à l’âge du Fer: quelques exemples en Médoc. Aquitania, (31), 85-106.

Période considérée : Âge du Fer

Lieu : Médoc (Gironde)

Institution responsable des recherches : Laboratoire Ausonius, Université Bordeaux-Montaigne

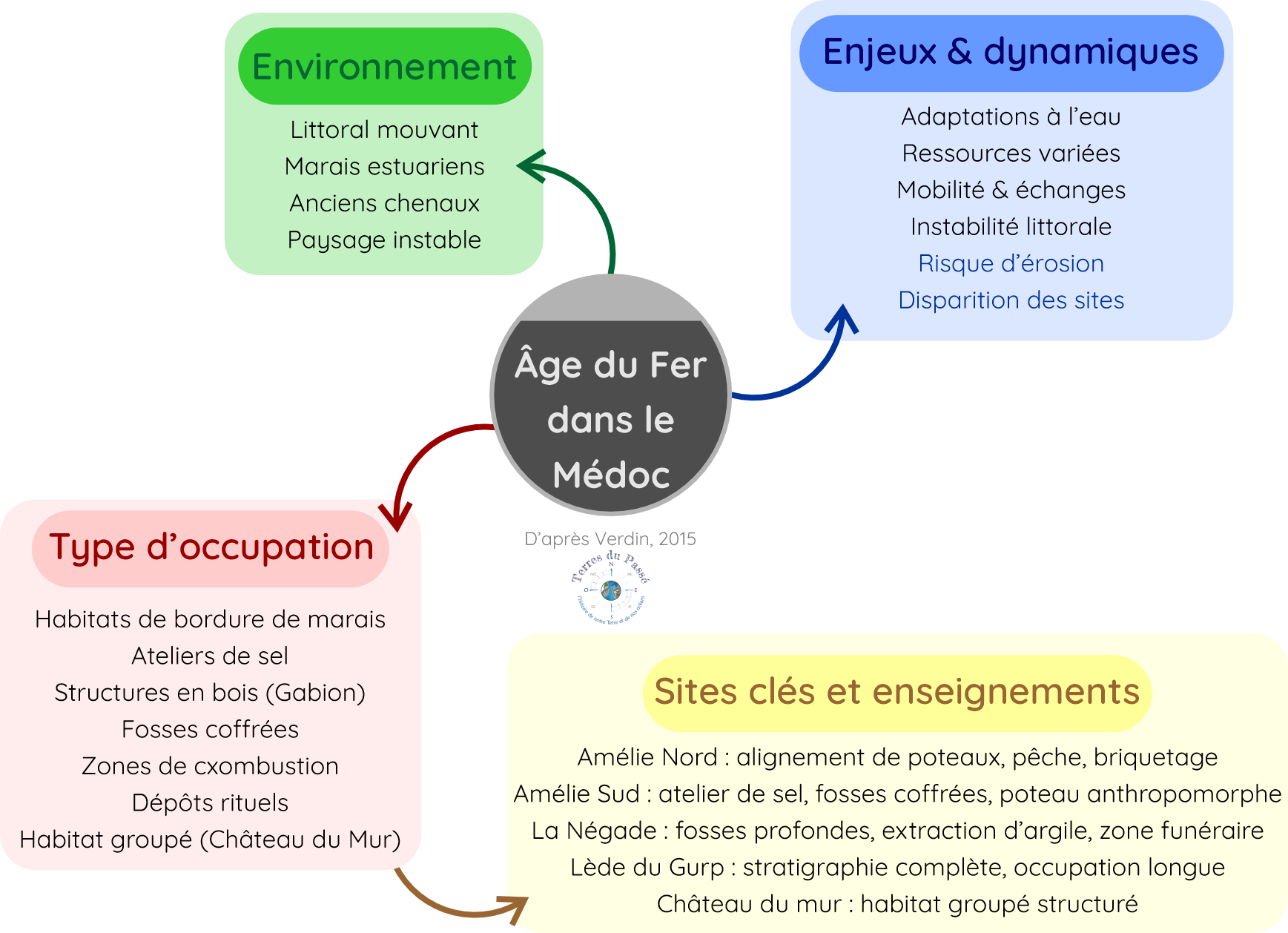

L’article explore l’occupation des marais et littoraux du Médoc à l’âge du Fer, un territoire profondément structuré par l’eau.

Les populations s’installent prioritairement en bordure des zones humides, riches en ressources et en voies de circulation. Les sites du littoral, notamment entre Soulac et Grayan, révèlent des ateliers de production de sel, des fosses coffrées, des structures de bois, des zones de combustion et même des dépôts rituels.

Le site du Château du Mur, sur les hauteurs, constitue l’un des rares habitats groupés connus.

La Lède du Gurp offre une stratigraphie exceptionnelle permettant de suivre l’évolution des paysages et des occupations.

Ensemble, ces découvertes montrent des sociétés techniquement actives, connectées et capables de s’adapter à un littoral en constante mutation, aujourd’hui menacé par l’érosion.

L’article propose une analyse approfondie des occupations humaines du Médoc à l’âge du Fer (VIIIe–Ier s. av. J.C.), en mettant l’accent sur les zones humides estuariennes et littorales. Cette région, naturellement délimitée entre l’océan Atlantique et l’estuaire de la Gironde, constitue un laboratoire exceptionnel pour comprendre les interactions entre sociétés humaines et environnements littoraux en constante transformation.

1. Un territoire de confins, marqué par l’eau et les contrastes

Le Médoc constitue un terrain d’étude privilégié pour comprendre l’occupation du territoire à l’âge du Fer en raison de sa situation géographique singulière : une péninsule encadrée par la Garonne et l’océan Atlantique, à la fois extrémité du fleuve et fin du continent. Cette position « en bout de chaîne » interroge la densité, l’organisation et la hiérarchisation des habitats, ainsi que le rôle que l’estuaire a pu jouer dans les réseaux d’échanges : simple terminus ou véritable relais ouvert sur la façade atlantique ?

Pour analyser ces dynamiques de peuplement, il est nécessaire de replacer l’occupation humaine dans l’histoire des paysages, très contrastés entre buttes graveleuses et marais côté est, et dunes sableuses et lacs littoraux côté ouest.

Cette diversité structure fortement les possibilités d’implantation. Les zones humides, riches et stratégiques, concentrent l’essentiel des occupations protohistoriques, contrairement au centre sableux où la détection des sites est difficile.

Jusqu’à récemment, la compréhension de l’âge du Fer en Médoc restait toutefois limitée par une documentation archéologique lacunaire et peu exploitée.

Le programme de recherche « Peuples de l’estuaire et du littoral médocain » a permis de réexaminer deux secteurs clés :

- le site du Château du Mur à Gaillan

- et les sites littoraux du nord Médoc,

en croisant les données anciennes et les nouvelles investigations de terrain. Ces travaux mettent en évidence des pôles de peuplement et éclairent plus finement les caractéristiques de l’occupation humaine dans cette région à l’âge du Fer.

2. Des habitats encore mal caractérisés

La cartographie des vestiges de l’âge du Fer en Médoc révèle une forte concentration des sites en bordure des zones humides estuariennes et littorales. Si les marais constituent des pôles de peuplement privilégiés, la nature exacte des occupations reste difficile à définir, car les sites entretiennent avec l’eau un rapport complexe, en partie masqué par les transformations paysagères de longue durée. Leur statut reste donc souvent incertain :

- habitats permanents ?

- Sites spécialisés ?

- Exploitations ponctuelles ?

Les sites littoraux liés à la production du sel attestent un usage direct des ressources aquatiques, mais n’épuisent pas la diversité des activités.

Les habitats groupés semblent rares à l’âge du Fer sur la façade atlantique : les occupations de Bordeaux, Soulac ou Brion, peu étendues et mal conservées, ne permettent pas d’y voir des agglomérations structurées.

3. Étude de cas 1 : Le site du Château du Mur (Gaillan-en-Médoc)

Le site du Château du Mur, situé près de Lesparre en bordure du marais de la Perge, occupe une butte calcaire dominant les zones humides. Ce choix d’implantation résulte probablement de la recherche de terroirs complémentaires entre terres hautes et marais. Le paysage environnant, en partie colmaté par des tourbes dès le Néolithique, a continué d’évoluer entre la fin de l’âge du Bronze et l’âge du Fer. ce site du IIIe s. av. J.C. constitue l’un des rares habitats groupés identifiés en Gironde.

Principales caractéristiques :

- Implantation sur une butte calcaire isolée,

- au contact de zones humides en voie de colmatage.

Le site est entouré d’une vaste levée de terre ovalaire d’environ 14 hectares, longtemps interprétée comme un retranchement médiéval. Si la présence d’occupations de l’âge du Fer est reconnue depuis les années 1970, des interventions plus récentes (sondages de 2007–2009, diagnostic de 2013 et prospections géophysiques) ont permis d’en préciser la nature. Les fouilles ont mis au jour diverses structures :

- fosses,

- foyers,

- bâtiments sur poteaux,

- fossés,

- fours, dont l’un d’eux, bien conservé, comporte une chambre de chauffe et une chambre de cuisson de 3 m de diamètre, datable du III? s. av. J.C., sans qu’on puisse trancher entre usage domestique ou artisanal,

- mobilier métallique (fourreau d’épée, umbo de bouclier, fibule).

Le principal enjeu d’interprétation réside dans la relation entre le site et son marais : celui-ci ouvrait-il encore sur l’estuaire via un chenal actif ? Ou était-il déjà colmaté ? Selon la réponse, les activités du site — circulation, artisanat, contrôle du territoire — pourraient être très différentes. Le Château du Mur apparaît ainsi comme un habitat permanent majeur, dont la compréhension dépend étroitement de la reconstitution des dynamiques hydrologiques et paysagères environnantes.

4. Étude de cas 2 : Les sites littoraux du Bas Médoc

Le littoral du Bas Médoc concentre une très grande densité de vestiges archéologiques allant du Mésolithique à l’Antiquité tardive. Entre Soulac-sur-Mer et Grayan-et-l’Hôpital, les tempêtes révèlent régulièrement des vestiges préservés dans les paléosols argileux ou tourbeux. La documentation est cependant fragmentaire et souvent mal localisée. Quatre principaux secteurs sont étudiés :

a) Plage de l’Amélie Nord

La plage de l’Amélie Nord livre une grande variété de vestiges archéologiques, mais leur interprétation reste difficile en raison de localisations imprécises, de datations parfois contradictoires et de découvertes souvent réalisées rapidement entre deux marées. Vestiges visibles sur l’estran :

- Alignements de poteaux (structures de pêche ? appontements ?) datés du Bronze final jusqu’à l’époque romaine, certains du Premier âge du Fer, mais leur attribution précise à l’âge du Fer demeure incertaine faute de corrélations fiables.

- Gabions (fosses coffrées de pieux et clayonnages), difficiles à dater.

- Aménagements rectangulaires en bois ou linéaires en pieux.

- Structures de pierre parfois interprétées comme funéraires.

- Aires de combustion ou fossés contenant du mobilier du Premier ou du Second âge du Fer.

- Atelier de production de sel : nombreux rejets de briquetage, godets, pilettes, céramiques et silex, surmontés d’une couche tourbeuse datée de l’Antiquité tardive.

- Découvertes monétaires gauloises (monnaies à la croix surtout).

Dans l’ensemble, l’Amélie Nord apparaît comme un secteur densément occupé sur la longue durée, où l’érosion littorale révèle des installations diverses mais difficiles à interpréter précisément sans données stratigraphiques fiables.

b) Plage de l’Amélie Sud

Secteur particulièrement riche en vestiges du Premier et Second âge du Fer.

Pour le Premier âge du Fer – début Second âge :

Les découvertes les plus abondantes se rattachent à cette période (VI?–III? s. av. J.C.) :

- Atelier de production de sel, comprenant un probable four de saunier, zones de combustion, fosses comblées de charbons et d’argile rubéfiée.

- Un réseau de fossés parallèles.

- Poteau anthropomorphe à visage stylisé (IVe–IIIe s.) appartenant à une structure plus vaste.

- Nombreuses fosses coffrées (structures de bois tressé et végétaux → gabions) recelant parfois du mobilier.

- Structures de combustion ou aménagements énigmatiques (structures empierrées datées du Hallstatt final (700–600 av. J.C.), de fonction inconnue).

- Des coffrages, des structures tressées, et même des éléments de pirogues réemployés dans certaines constructions

- Une structure rectangulaire en bois avec poutre à mortaises.

Pour la fin du Second âge du Fer (IIe - Ie s. av. J.C.) :

Les vestiges sont moins nombreux mais très significatifs :

- Trois fosses coffrées associées à de la vaisselle locale et amphores Dressel.

- Important lot de monnaies de l’âge du Fer (monnaies gaulloise dominées par les monnaies à la croix).

- Découverte exceptionnelle d’un sanglier-enseigne en laiton sans doute un emblème guerrier démonté et déposé rituellement (fin Ier s. av. J.C.).

c) La Négade

À la Négade, les niveaux archéologiques apparaissent en flanc de dune plutôt que sur l’estran. Sous les niveaux romains du site de la Négade I, on trouve du mobilier plus ancien (Ha D2/D3, VI?–V? s. av. J.C.).

Dans les environs, plusieurs grandes fosses sub-circulaires ont été observées dans les années 1970–1980. Datées du Premier âge du Fer ((Hallstaat) Ha C2/D1, 700–600 av. J.C.), elles présentent des caractéristiques récurrentes : creusement dans les sables dunaires, alternance de sédiments argileux et sableux, présence de briquetage, d’augets et de vaisselle.

Leur position proche des argiles vertes du Gurp, leur comblement progressif et l’absence d’aménagements périphériques suggèrent qu’il s’agissait probablement de fosses d’extraction de sable argileux, destiné à la fabrication de céramique (comme dégraissant).

Au total, six fosses similaires ont été recensées avant leur destruction par la mer.

Après un hiatus d’occupation du IV? au II? siècle, le site est à nouveau fréquenté dans la seconde moitié du Ier s. av. J.C., comme en attestent céramiques, monnaies, fibules et parures. Cette occupation tardive inclut sans doute une zone funéraire de crémation, d’après les objets brûlés et la présence de sépultures d’enfants.

Quelques structures d’habitat de la fin de l’âge du Fer ont également été observées sous les niveaux romains.

d) La Lède du Gurp (Grayan-et-l’Hôpital)

Le site étudié est installé sur un ancien chenal colmaté de la Garonne, au contact d’une tourbière d’eau douce, dans un secteur situé entre les dunes. Connu depuis le XIX? siècle, il a été fouillé de manière approfondie entre 1972 et 1993. Son principal intérêt réside dans une séquence stratigraphique continue exceptionnelle, couvrant une occupation allant du Mésolithique au début de l’époque romaine, sur près de 30 m de long et 3 m d’épaisseur, avec une alternance d’argiles, de tourbes et de sables.

Occupation de l’âge du Fer

Elle correspond aux couches 1 et 2, subdivisées en 12 horizons chronoculturels.

- Le niveau 2 (fin VI? – milieu III? s. av. n.è.) comprend six niveaux tourbeux couvrant 258 m².

- Les stratigraphies proposées par Frugier/Boudet et par Roussot-Larroque ne concordent pas totalement.

Le mobilier est abondant et typique des zones littorales protohistoriques :

- nombreuses céramiques,

- pierres éclatées au feu,

- briquetage (pilettes en trompette, augets cylindriques, éléments de calage), très bien conservé.

Structures et organisation

Les structures bâties sont peu nombreuses, ce qui empêche de reconstituer l’organisation spatiale du site.

On note seulement :

- une structure légère en bois effondrée (abri ?),

- des fragments de palissades possibles, peut-être liées à la gestion de troupeaux,

- quelques traces agraires,

- un foyer et une paroi brûlée avec clayonnage argileux observés dans les dunes.

Données funéraires

Plusieurs indices funéraires enrichissent l’interprétation :

- un tumulus du Premier âge du Fer contenant urne, fusaïoles et vase,

- un fossé rectiligne postérieur au tumulus,

- une aire charbonneuse avec coupe-couvercle,

- une urne supplémentaire, trouvée anciennement dans les éboulements.

Niveau 1 (La Tène finale)

Les couches 1a et 1b livrent beaucoup moins de mobilier : quelques tessons, amphores et rares éléments de briquetage ; seule une structure légère en bois a été repérée.

En résumé

Ce site littoral, implanté dans un ancien chenal comblé, offre une séquence unique montrant une occupation quasi continue. À l’âge du Fer, on y observe :

- un habitat permanent situé près de l’eau,

- des activités variées, dont la saliculture,

- peu de structures conservées mais beaucoup de rejets domestiques,

- des éléments funéraires isolés,

- une transition vers une occupation plus discrète à La Tène finale.

Habitat proche du point d’eau pérenne. Ce site est crucial pour comprendre les dynamiques d’occupation anciennes d’un littoral instable.

5. Enseignements généraux

L’ensemble des données met en lumière :

Un rapport complexe à l’eau

Les communautés exploitent intensément :

- les marais (ressources, mobilité, accès à l’estuaire),

- les sols argileux (matière première),

- la saliculture littorale.

Mais elles doivent aussi composer avec :

- la transgression marine,

- l’instabilité des dunes,

- les colmatages successifs des zones humides.

Une occupation plus dense et organisée qu’on ne le pensait

Malgré l’absence de grandes agglomérations, les découvertes littorales indiquent :

- une activité technique importante (sauneries, extraction d’argile),

- des structures en bois complexes,

- des dépôts rituels,

- des circulations affirmées (monnaies, céramiques importées).

Un patrimoine menacé

Les sites, souvent situés sur l’estran, sont exposés à l’érosion littorale, entraînant une disparition rapide des niveaux archéologiques.

Conclusion

Cet article démontre que l’occupation de l’âge du Fer en Médoc était profondément structurée par les zones humides et les dynamiques littorales.

Les sociétés ont développé des stratégies adaptées à un environnement instable, exploitant intensivement le sel, les ressources lagunaires et les terroirs composites.

Les vestiges découverts sur les plages de Soulac et Grayan montrent une occupation dense des milieux intertidaux à l’âge du Fer. Plusieurs aménagements récurrents — fosses coffrées en bois, structures en panier (gabions), zones de combustion — témoignent de pratiques techniques constantes, probablement liées en grande partie à la production du sel, comme le suggèrent les nombreux déchets de briquetage. Certains aménagements pourraient avoir servi de bacs à saumure, à comparer avec les ateliers de Sorrus (Pas-de-Calais), où des fosses analogues étaient utilisées pour récolter l’eau douce filtrée et préparer la saumure.

Cependant, l’interprétation de ces structures reste limitée par l’absence de vision d’ensemble et la difficulté d’observation liée aux marées et au déplacement des bancs de sable. Des décapages larges seraient nécessaires pour comprendre l’organisation des ateliers.

Les vestiges du Premier âge du Fer et du début du Second (VIIe–IVe s.) sont plus nombreux que ceux de la fin de période, ce qui reflète peut-être des déplacements d’occupation ou un hiatus bien connu dans la plupart des régions de Gaule. Le site du Château-du-Mur joue alors un rôle clé pour documenter cette transition.

À la fin de l’âge du Fer (IIe–Ier s. av. J.C.), l’occupation littorale se réorganise autour de trois pôles principaux :

- L’Amélie Sud (probablement le plus ancien selon les monnaies),

- L’Amélie Nord, montrant une continuité avec l’époque romaine,

- Le secteur Gurp – La Négade, où subsistent quelques traces du Ier s. av. J.C.

L’abondance de monnaies gauloises à l’Amélie Nord et Sud suggère une intense activité économique connectée à l’axe d’échanges Aude–Garonne. Certains chercheurs envisagent même l’existence d’un port maritime important, aujourd’hui disparu du fait du recul du littoral, hypothèse qui pourrait expliquer la perte d’aménagements portuaires majeurs.

L’ensemble des données souligne l’importance :

- de la saliculture, activité dominante mais encore mal comprise ;

- des réseaux d’échanges maritime et estuarien ;

- des paysages mouvants, essentiels pour comprendre l’organisation du territoire.

Ces recherches nécessitent désormais des approches interdisciplinaires associant archéologie et paléoenvironnements. C’est précisément l’objectif du programme LITAQ, lancé en 2014, qui prolonge les travaux du programme Peuples de l’estuaire et du littoral médocain.

Terres Du Passé

L'histoire de notre Terre et de nos Océans

Terres Du Passé

L'histoire de notre Terre et de nos Océans