Entre terre et eau : le Médoc à l’âge du Fer

Pour citer cet article : Verdin, F., Dumas, A., & Hiriart, E. (2015). Entre terre et eau: le Médoc à l’âge du Fer. In Les Gaulois au fil de l’eau. Actes du 37e colloque de l’Association française pour l’étude de l’âge du Fer (Montpellier, 7-11 mai 2013) (No. 39, pp. 881-892). Ausonius Éditions.

Période considérée : Âge du Fer

Lieu : Médoc (Gironde)

Institutions responsables des recherches : Laboratoire Ausonius, Université Bordeaux-Montaigne

Le Médoc, situé entre l’Atlantique et l’estuaire de la Gironde, constitue un territoire aux milieux naturels très variés mais fragiles, profondément transformés depuis l’âge du Fer, et aujourd’hui fortement affectés par le changement climatique (érosion, submersion).

L’omniprésence de l’eau y a toujours attiré les populations grâce aux ressources disponibles (eau potable, sel, pêche, élevage) et aux voies navigables favorisant les échanges.

Pour comprendre les dynamiques de peuplement, il est indispensable d’adopter une approche intégrant les interactions entre sociétés humaines et environnement. Cependant, la recherche archéologique y est confrontée à deux défis majeurs :

- la disparition rapide des sites littoraux, et

- la nécessité de croiser données historiques et environnementales.

L’intérêt scientifique pour la région est ancien, stimulé par de nombreuses découvertes au gré des marées et par plusieurs campagnes de fouilles entre les années 1960 et 1990, notamment à La Lède du Gurp.

À partir des années 1990, l’essor de l’archéologie spatiale a permis la mise en place d’un programme interdisciplinaire réunissant archéologues et spécialistes de l’environnement.

Après une période d’interruption, les recherches ont été relancées avec l’objectif d’établir un état des connaissances puis de reprendre les études géoarchéologiques, d’abord dans le cadre du programme Peuples de l’estuaire et du littoral médocain, puis dans le projet InterLabex LITAQ consacré au littoral aquitain.

1. Un territoire en mouvement constant

Le Médoc, pris entre l’Atlantique à l’ouest et l’estuaire de la Gironde à l’est, forme un espace instable dont les milieux – dunes, marais, estran – ont beaucoup varié depuis l’âge du Fer. L’eau y joue un rôle central :

- ressource,

- voie de communication,

- moteur économique

- mais aussi facteur d’érosion et de disparition archéologique.

Cette dynamique rend l’étude des peuplements complexe et soumise à l’urgence, car des portions entières du littoral s’effondrent aujourd’hui encore.

2. Des peuplements liés aux zones humides

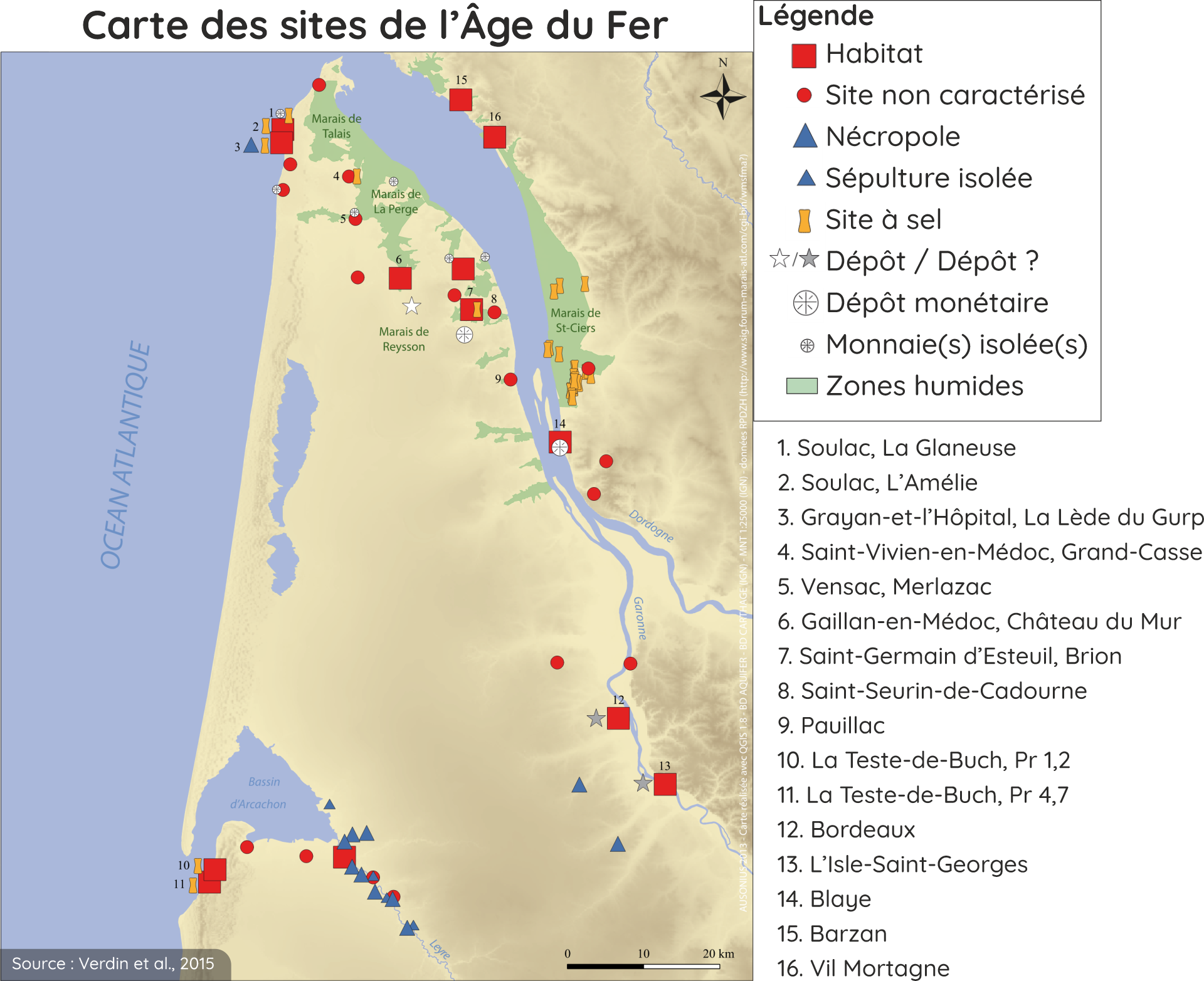

Les sites de l’âge du Fer se concentrent autour :

- des marais estuariens,

- du littoral et

- des anciens chenaux.

Le centre du Médoc, très sableux, est presque vide de découvertes.

Les occupations sont mal connues car conservées de façon disparate, notamment dans les marais dont l’état (en eau, colmaté, tourbeux) a évolué selon des trajectoires différentes.

La carte des sites de l’âge du Fer montre que les occupations se concentrent surtout le long du littoral et des zones humides, tandis que le centre du Médoc, très sableux, apparaît presque vide faute de conditions favorables à la conservation et à la détection des sites.

Malgré cette répartition claire, la nature précise des occupations reste difficile à interpréter, en raison des transformations complexes et continues du paysage. Certains sites littoraux exploitaient directement les ressources liées à l’eau, comme la production de sel, mais les découvertes entre Soulac-sur-Mer et Grayan-et-l’Hôpital indiquent une occupation beaucoup plus dense et variée dont l’organisation interne demeure mal comprise.

Les marais estuariens, quant à eux, semblent avoir été des zones d’habitat privilégiées, mais leur statut exact varie selon l’évolution locale des plans d’eau — tantôt en eau, tantôt plus ou moins colmatés — ce qui influençait fortement les modes d’implantation et les usages du territoire.

3. La production du sel : une activité majeure

Le sel joue un rôle économique fondamental dès le Bronze moyen et surtout à l’âge du Fer.

Les auteurs décrivent de multiples sauneries :

- Saint-Ciers-sur-Gironde : nombreux ateliers entre 2,5 et 3 m NGF, reflet d’un haut niveau marin.

- Côte médocaine (Soulac, Grayan) : fours et briquetages abondants (pilettes, godets), notamment à

- l’Amélie,

- La Lède du Gurp et

- La Négade.

Les structures identifiées (aires rubéfiées, fours, fosses, fossés) témoignent d’une production intensive jusqu’au début de l’époque romaine.

4. Marais et habitats : une attractivité durable

Les marais se révèlent des foyers d’implantation privilégiés :

- Brion (Saint-Germain-d’Esteuil) : occupation dès la transition Premier/Second âge du Fer ; implantation sur une butte ; évolutions hydrauliques importantes (tourbification dès le Néolithique).

- Marais de la Perge et Merlazac : indices de transgression entre la fin du Bronze et la fin de l’âge du Fer.

- Château du Mur (Gaillan) : habitat groupé fortifié, iiie s. av. J.-C., matériel abondant (fourreau d’épée, ailettes d’umbo de bouclier).

Ces occupations suggèrent des interactions fortes entre habitats, voies d’eau et hinterland.

5. La pointe nord : un littoral archéologique exceptionnel mais menacé

Les plages de Soulac et Grayan concentrent des vestiges remarquables, exhumés par les tempêtes et détruits tout aussi vite :

- empreintes animales et humaines,

- pêcheries du Premier âge du Fer,

- pirogues,

- coffres,

- clayonnages,

- roues en bois,

- poteaux anthropomorphes,

- fosses coffrées,

- structures d’habitat,

- mobilier métallique (sanglier-enseigne, monnaies).

La progradation puis l’érosion du littoral, ainsi que la mobilité ancienne de l’estuaire, ont rendu la zone extrêmement dynamique depuis l’âge du Fer.

6. Les réseaux d’échanges : entre Garonne et façade atlantique

Même sans ports clairement identifiés, les auteurs restituent un système d’échanges fondé sur :

- les voies d’eau (estuaires, chenaux, marais),

- des habitats nodaux (Brion, Gaillan, Soulac/Grayan),

- des circulations transversales (vallée de la Leyre vers le bassin d’Arcachon).

Le Médoc se situe au débouché de l’axe Aude–Garonne, vecteur important du commerce méditerranéen.

7. Le faciès céramique : une unité culturelle trans-estuarienne

Les analyses céramiques montrent des liens étroits :

- entre Médoc, nord de la Gironde, Charente-Maritime et Charente,

- caractéristiques communes : vases biconiques ou globulaires, cannelures horizontales, céramiques graphitées.

Au Second âge du Fer :

- persistance des godets cylindriques dans la saliculture (contrairement au nord de la Charente où l’on adopte les augets rectangulaires),

- formes comparables entre Gaillan et Angoulins,

- forte cohérence culturelle de part et d’autre de la Gironde.

8. La circulation monétaire : un Médoc carrefour

La numismatique confirme l’intégration du Médoc dans deux grands réseaux successifs :

Fin IIe – milieu Ier s. av. J.-C.

Domination des monnaies à la croix (série cubiste) : 37 % des trouvailles.

Circulation d’or et d’électrum (statères picto-santons), inhabituelle au sud de la Garonne.

→ Le Médoc participe pleinement aux échanges de l’axe Aude–Garonne, tout en recevant des influences atlantiques.

Après la conquête césarienne

Forte augmentation des bronzes romanisés du Centre-Ouest (Contoutos, Atectorix…).

Diffusion des fractions girondines au cheval.

→ Reconfiguration économique : l’estuaire devient un axe nord-sud actif, et les sites comme Brion s’urbanisent et se monétarisent rapidement.

9. Conclusion : un territoire où l’eau structure tout

L’article montre que :

- l’eau structure les peuplements, les économies, les réseaux, les mobilités ;

- le Médoc apparaît comme un espace charnière entre monde garonnais et façade atlantique ;

- l’érosion actuelle détruit un patrimoine exceptionnel qui éclaire les interactions entre sociétés littorales et continentales.

Les auteurs appellent à renforcer les approches intégrées archéologiques-environnementales pour mieux comprendre les dynamiques de ces sociétés littorales à l’âge du Fer.

Terres Du Passé

L'histoire de notre Terre et de nos Océans

Terres Du Passé

L'histoire de notre Terre et de nos Océans